Die Handwerkskunst der Steinmetze im deutschen Kulturraum fußt auf dem Wissen der Antike, das die Römer mit über die Alpen brachten.

In der Romanik waren es vor allem Mönche, die als Steinmetze die ersten Klöster bauten. Daneben gab es Laienbrüder sowie Bauhelfer aus der näheren Umgebung und sogenannte Baurotten aus der norditalienischen Lombardei, die sich durch besonderes technisches Geschick und hohe Kunstfertigkeit auszeichneten. So sind ihre Spuren z.B. am Kaiserdom Königslutter deutlich erkennbar. Die romanischen Steinmetzen erfanden ein neues Steinmetzwerkzeug, die Fläche.

In der Gotik entwickelten sich weltliche Steinmetz -Organisationen: Die Bauhütten an den Domen, die reisenden Steinmetz-Bruderschaften und die Zünfte in den Städten. Die Steinmetze waren im 13. Jahrhundert die bestbezahlten Handwerker ihrer Zeit und die ersten, die ihren Arbeitsplatz frei wählen konnten. Entsprechend groß war ihr Selbstbewusstsein. Dies äußerte sich auch in den persönlichen Steinmetz-Zeichen, mit denen sie die Werksteine signierten. In dieser Zeit wurde das Zahneisen entwickelt. Das typische Steinmetz-Werkzeug der Gotik war das Scharriereisen, das vermutlich aus Frankreich eingeführt wurde.

In der Renaissance verloren die Bauhütten an Bedeutung. Der Baumeister wurde zur bestimmenden Figur auf den Baustellen der Kirche und des Adels. Viele Baumeister, die sowohl Architekten als auch Unternehmer waren, stammten aus dem Steinmetz-Handwerk. In der Renaissance erfanden die Steinmetzen ein neues Werkzeug, den Krönel zum Strukturieren und Einebnen von Oberflächen aus Weichgestein.

Im Barock bekam der Naturstein vor allem im Innenausbau durch Stuckmarmor und Gipsstuck Konkurrenz. In Frankreich wurde seinerzeit die erste staatliche Bauschule gegründet. Im deutschsprachigen Raum gab es diese Form der Ausbildung vorerst nicht. Hier lernten die zukünftigen Baumeister aus den sogenannten Werkmeister-Büchern, die auch Steinmetz-Bücher genannt wurden.

Im Klassizismus und Historismus ändert sich das. Baumeister wurden nun an staatlichen Schulen ausgebildet. Das Steinmetz-Handwerk nutzte die aufkommenden Dampf-, Wasserkraft- und später die Elektromaschinen. Durch sie wurden die Bearbeitung von Hartgestein und die Serienfertigung mit maschineller Unterstützung ermöglicht. In der Gründerzeit bekommt der Naturstein ernsthafte Konkurrenz durch Stahlkonstruktionen, die Erfindung des Stahlbetons und die aufkommende Kunststein- und Trockenmörtel-Industrie. In der Fassadengestaltung spielt der Naturstein aber weiterhin eine wichtige Rolle. Da die Bearbeitung von Hartgestein Fortschritte machte, wurde von den Steinmetzen der Stockhammer zum Einebnen erfunden.

Der Jugendstil mit seinem reichen Bauschmuck führte wieder zu mehr Aufträgen für das Steinmetz-Handwerk. Um die Jahrhundertwende wurden die ersten staatlichen Steinmetz-Fachschulen gegründet. Im deutschsprachigen Raum entwickeln sich neben den Steinmetz-Betrieben, die sich weiterhin als Handwerksbetriebe verstanden, auch größere, die sich industriell orientierten. Auch Gewerkschaften entstanden. Am 18. Juni 1870 wurde in Berlin der erste Tarifvertrag über Lohnhöhe und Überstunden zwischen einer Steinmetz-Innung und der Gewerkschaft der Steinarbeiter geschlossen.

Nach dem Ersten Weltkrieg bevorzugten die Architekten der Neuen Sachlichkeit schlichte Putzfassaden, was gemeinsam mit der Entwicklung des Kunststeins, den Friedhofsreformen, die in den 20er Jahren weitgehend normierte Grabsteine entstehen ließen, sowie den Ende des 19. Jahrhunderts aufkommenden Krematorien zu erheblichen Umsatzeinbußen der Steinmetze führte.

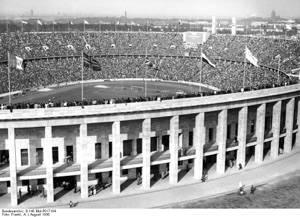

Die stärkere Verwendung von Naturstein in den NS-Bauwerken, die überwiegend im neoklassizistischen Stil ausgeführt wurden, belebten das Steinmetz-Handwerk und die Naturstein-Industrie kurzfristig, führte allerdings auch zur Zwangsarbeit in Steinbrüchen der SS wie. z.b. in Mauthausen und Flossenbrügge.

Heute sind die Steinmetze und Steinbildhauer auf folgenden Feldern tätig:

-

•Herstellung und Versetzen von Grabsteinen

• Innenausbau, Küchen- und Badgestaltung

• Fassadenbau

• Gartengestaltung und Landschaftsbau

• Denkmalpflege und Steinrestaurierung

• Steinbildhauerei

Traditionsreiche Handwerkskunst paart sich mit moderner Technolgie und eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung individueller Wünsche.